最近,徐汇区高安路第一小学的孩子们多了一个新的“学习伙伴”——“小奇”。“为什么含羞草一碰就‘害羞’?”一位同学对着教室里的盆栽问道。“小奇”没有直接揭晓答案,而是连环追问:“叶片合拢的速度快吗?颜色有变化?茎秆会不会跟着动?”……作为AI学伴智能体,“小奇”引导学生以好奇的眼光探究科学问题。

作为全国中小学科学教育实验区、上海市人工智能教育试验区和上海市教育数字化转型实验区,徐汇区将科学探索、AI工具和数据洞察“拧”成一股绳,让科学学习变得更有趣、高效。

【AI学伴不直接教答案】

在高安路第一小学科学课程中云沪深配资,同学们遇到问题时,“小奇”会引导大家在思考、实践中解题,把“为什么”变成“我试试”。AI“追问式教学”,让学生们在探索科学的道路上有指引、有陪伴。

在“小奇”的循循善诱下,学生不仅学习了原理,还深受启发。小伙伴们想要为老年人设计一件具有防摔倒、防磕碰功能的液压防护服,在膝盖、肘部、髋部等关键部位设置小型液压腔。当受到外力冲击时,腔内的液体即刻流动,迅速做出缓冲反应……高安路第一小学校长马骥说,引入AI学伴智能体,不是直接教答案,而是练“追问”,希望智能体成为孩子们个性化学习道路上的得力伙伴。

【AI成了“健康管家”】

徐汇区科技幼儿园的户外活动,欢声笑语不断。孩子们在沙水区探索,在跑酷区追逐,在建构区搭建……操场上,人工智能无感识别系统正在默默记“笔记”。16时的数据显示,孩子们平均户外活动时长超过2小时。

幼儿户外活动。

幼儿户外活动。

在跑酷运动中,男孩明明手腕上的智能手环闪烁微光,屏幕上跳动的心率曲线引起了他的注意。“咦,这条线怎么攀得这么高?”“你刚才跑步了,心跳加快是身体在‘加油’!”……AI成了孩子们的“健康管家”,帮助他们实时了解身体数据,培养自我管理能力,让运动更科学、有趣。

另一边的沙水区,孩子们试图制作一艘载着小球过河的小船,却被材质选择的问题难住了。“为什么树叶和海洋球能漂浮在水上,纸船却会沉入水中?”“想想我们用的纸巾,碰到水后会出现什么变化?”“原来是因为纸张吸收水分会变重!”……在AI工具和老师的指引下,孩子们改用泡沫板,重新设计了船型,将泡沫板的四周折起,小船最终稳稳漂浮。

幼儿户外游戏。

幼儿户外游戏。

AI技术与教育场景深度融合,玩学共融模式和AI工具共同织就一张“数字成长网”,让老师们能一眼看出:谁的运动力“突飞猛进”,谁的探索欲“静待开花”。

【走出教室“追星”】

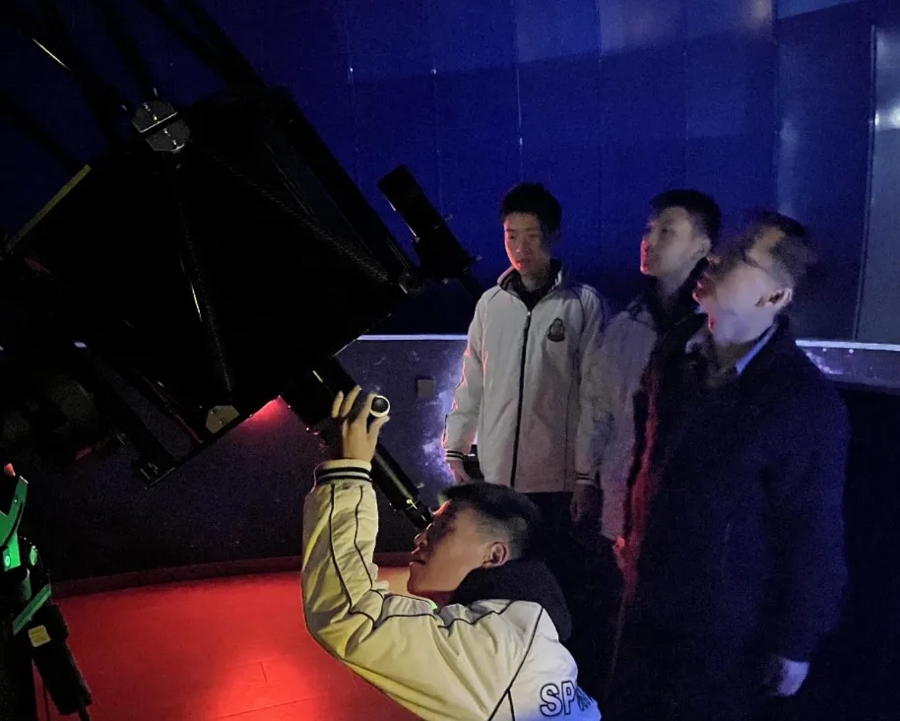

“玫瑰星云到底藏在哪?”……在上海市位育中学的天文台穹顶下,高一学生赵秦、张文菽已第三次通过望远镜观测。城市灯光把夜空染成橘色,像一层揭不开的纱帐,传统的星座定位法此时似乎“失效”。“我们试着让计算机来进行图案的匹配吧!”……小伙伴们灵机一动,把信息课所学的K近邻算法“嫁接”到天文观测,这是他们从“人工智能支持下的自然观测”综合实践活动课程中学到的策略。

在校园天文台,学生在陈凯老师指导下观测。

在校园天文台,学生在陈凯老师指导下观测。

他们先运用数学方法精准描述三或四颗星所构成的小星座的独特特征,再借助先进的生成式人工智能技术生成相应的程序代码,便能高效地提取出这些小星座的关键特征,将其作为指引目的地的可靠路标。终于,一片暗淡的玫瑰红浮现在屏幕上。“这是时间赠予我们的礼物——一部分,来自5000年前的星云;另一部分,来自不久前课堂上的实践体验,共同在夜空绽放光彩。”小伙伴们感叹。

在徐汇中学校园里,类似场景还有很多:学生采集植物标本时发现分类难题,借助AI图像识别帮忙,足不出户就能观察行道树木的生长环境……

记者从徐汇区教育局了解到,区域84所中小学科学课程“一校一案”全覆盖,开齐、开足、开好、开准科学学科的国家课程,至少新增500门相关校本课程;加强校外场所统筹,新增30个适合青少年学习探究的科学场所;组建教师专业团队,学校全覆盖形成科学学科教师、科技总指导、校外科技专业人员“三位一体”的科学教育教师团队,聘任100名区科学教育专家委员,培育2000名校内外科学教育骨干工作者;发挥数字化赋能效能,建立区“优质科学课程资源平台”,每年征集、遴选100门科普、科创特色课程,推广至课后服务、科学社团等。此外,先行建设50个高规格专用实验室;联合区内高校、科研机构及人工智能企业,开发具有徐汇特色的实践资源,并实现中小学全覆盖;升级智能教学场所云沪深配资,打造区级人工智能教育空间。

股米网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。